建築資材の高騰はいつまで続く?原因や具体的な対策を紹介

建設業界では、資材の高騰に関する話題に触れる機会も多いでしょう。建築資材の高騰は建設コスト全体の増大につながるため、今後の価格動向を押さえておくことが大切です。

この記事では、建築資材が高騰する原因や具体的な対策、今後の見通しも解説します。ぜひ参考にしてみてください。

高騰している建築資材【一覧】

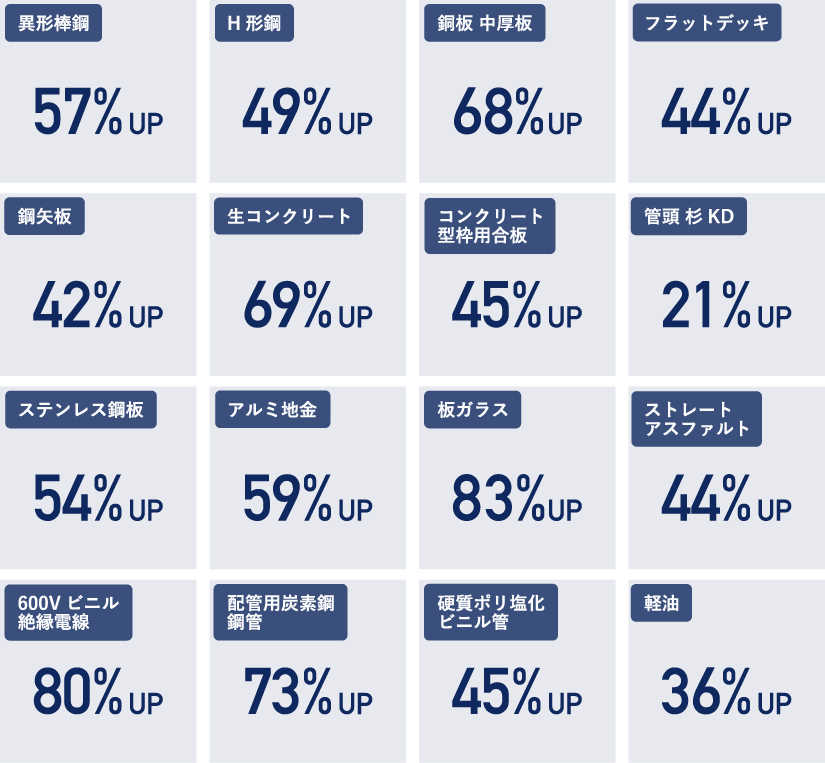

一般社団法人日本建設業連合会の「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い(2025年6月版)」では、高騰している建築資材が公表されています。

建設全体の資材物価(平均)は、2021年1月と比べると35%上昇。土木部門(平均)は39%上昇、建築部門(平均)は35%と、それぞれ資材物価が上昇しています。

土木分野・建築分野の工事において、建築資材の価格の高騰は建設コスト全体の上昇に直結します。

参照:一般社団法人日本建設業連合会|建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い(2025年6月版)

建築資材が高騰している原因

建築資材が高騰している原因は、以下の通りです。

ウッドショック

ウッドショックは、木材価格の高騰につながります。ウッドショックとは、木材の需要に対して供給が追いつかず、価格が高騰している状態のことです。

さらに、木材の輸送コストの高騰も加わり、木材を使用する建築工事のコスト上昇に影響を及ぼしています。

アイアンショック

アイアンショックとは、H形鋼・異形棒鋼(鉄筋)・厚鋼板などの鋼材価格の高騰のことです。

鋼材の主原料は鉄鉱石や石炭ですが、いずれもオーストラリアなど海外からの輸入に頼っています。生産国の供給が不安定になると国内への安定した供給が難しくなり、結果的に鋼材価格が高騰します。

原油・エネルギー価格の高騰

原油・エネルギー価格の高騰により、建築資材の価格が高騰することもあります。

建築資材の一つである硬質ポリ塩化ビニル管の主原料は、塩化ビニル樹脂です。塩化ビニル樹脂を生成する工程で原油が必要であるため、原油価格の高騰が硬質ポリ塩化ビニル管の価格に影響を及ぼすといえます。

また、生コンクリートの原材料の一つがセメントです。セメントを製造する際は多くの電力を使うため、セメントの価格は電気料金の影響を受け、結果的に生コンクリートの価格高騰につながります。

コンテナ不足と海上輸送コストの上昇

コンテナ不足と海上輸送コストの上昇は、建築資材の価格に影響を与えます。

建築資材の輸送時は、コンテナが必要です。しかし、建築資材の輸送量よりもコンテナが足りないと、コンテナ輸送の運賃が高騰します。

また、海上輸送ルートの変更や燃料である重油の価格高騰により、海上輸送コストを押し上げています。

労働力不足と労務費の上昇

労働力不足と労務費の上昇は、建築資材の高騰に影響を及ぼします。

建築資材の生産者の減少や運送業者の人材不足などにより、労務費は上昇傾向にあります。特に運送業では、2024年に時間外労働の上限規制が適用となり、希望する納入スケジュールに対応できないケースも出ています。

円安の進行による輸入コストの増大

円安の進行による輸入コストの増大も、建築資材の価格高騰を招く一因です。為替相場が変動すると輸送コストが変わり、建築資材の価格にも影響を及ぼします。

円安になると外国の通貨と比べて価値が下がるため、海外から建築資材を輸入する場合、円建ての価格は高騰します。

【今後の見通し】建築資材の高騰はいつまで続く?

一般財団法人建設物価調査会の「最新価格動向・市況」から、建築資材の価格動向を解説します。

同調査会によると、2025年6月10日現在(東京)の建築資材の価格について、今後の見通しを公表しています。

建築資材18種類の価格の見通しについては、下表の通りです。

上げ |

|

横ばい |

|

下げ |

|

建築資材18種類のうち、12種類が先行き横ばいの見通しです。ただし、地域によって建築資材の見通しが異なることもあるため、注意が必要です。

参照:一般財団法人建設物価調査会|最新価格動向・市況 主要資材動向(東京) 2025年6月10日現在 東京

建築資材の高騰に対する国土交通省の取り組み

国土交通省では、建築資材の高騰を踏まえた適切な価格転嫁を図るため、直轄工事において以下の取り組みを実施しています。

直轄工事において、最新の実勢価格を反映した適正な予定価格の設定やスライド条項の適切な運用等を実施

引用:国土交通省|最近の建設業を巡る状況について【報告】「建設資材価格に関する適切な価格転嫁に向けた国交省の取組」

また、発注者(公共・民間)や建設業団体に対しても、以下のように価格転嫁の促進に向けた取り組みを実施しています。

- スライド条項などの適切な設定や運用、必要な契約変更の実施などを文書で要請

- 元請と下請、発注者と受注者における請負代金の契約締結状況のモニタリング調査

建築資材価格が著しく変動した場合は「単品スライド条項」が適用となり、請負代金額の適切な変更を請求できます。

【建築資材の高騰】すぐに実践できる具体的な対策

すぐに実践できる建築資材の高騰への具体的な対策を紹介します。

代替資材を検討する

高騰している建築資材ではなく、代替資材の使用も検討しましょう。

資材価格の上昇により、建設コストは増大すると予測できます。さらに、建築資材の調達が難しい場合は、工程遅れの原因にもつながります。

仕様や構造上の問題がない場合は、代替資材を使用するのも有効です。

業務効率化に努める

建築資材の高騰への対策として、業務効率化も効果的です。

業務効率化を推進すれば、必要な建築資材の早期発注が可能です。また、無駄な発注の防止や調達先の最適化なども期待できます。

建築資材の高騰の対策としても、業務効率化への取り組みは重要です。

建築資材の価格動向を確認する

建築資材の高騰に対応するために、最新の価格動向を確認しましょう。

最新の建築資材の価格動向にあわせて、優先すべき対策を決める必要があります。たとえば、直近の工事においては、代替資材で対応できるかを検討することも大切です。一方で、数ヶ月〜数年単位で対策をする場合は、業務効率化を検討する必要もあるでしょう。

具体的な対策を決めるためにも、建築資材の価格動向に関する情報を常に収集しておきましょう。

早期に価格協議を実施する

工事請負契約の契約日から数日〜数ヶ月が経過すると、建築資材が高騰する可能性もあります。建築資材の高騰が生じた場合は、早期に価格協議を実施することも大切です。

工事請負契約書第26条第5項には「単品スライド条項」が定められています。単品スライド条項は建築資材価格が著しく変動した場合に適用され、請負代金額が不適当であった場合に金額の変更を請求できる制度です。

ただし、工期末の2ヶ月前までに請求することを原則としているため、価格協議は早めに実施しましょう。

まとめ

この記事では、建築資材が高騰している原因や具体的な対策を紹介しました。建築資材の価格は横ばいと予測されていますが、社会情勢により急騰する可能性もあります。建築資材の価格動向について、今後も意識を向ける必要があるでしょう。

このような状況下では、安定した資材調達や適正価格で工事を受注するための販路開拓が、これまで以上に重要となります。

適正な価格で工事を受注するために、信頼できる発注者をお探しの方は、ぜひ施工会社同士のマッチングサービス『スケッタブル』を活用してみてください。